JTBD理论最近被营销界频繁地提及,关于这个理论,最著名的一句话莫过于“ 客户不是想买一个1/4英寸的钻头,他们想要的是一个1/4英寸的洞。”

意思是顾客买钻头是为了在墙上打一个洞。以此类推,人们购买一个商品是因为有一个任务需要它来帮忙完成。

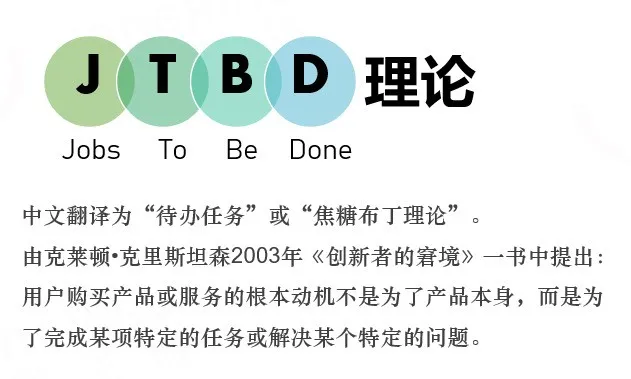

因此,JTBD【Jobs To Be Done】,在国内被译为“待办任务”。

JTBD提出了一个现象,消费者购买的是产品能够代为完成的某项任务,而不是产品功能本身。它提醒企业发现未被满足的任务,通过创新解决方案来满足这些任务,突破企业现有的业务瓶颈。

可以说,JTBD是一个优秀的洞察需求的工具,能够助力企业开发出更具人性化的产品,比如滴滴打车,从场景入手,先后开发了顺风车、拼车、专车等不同的功能产品,就源于对客户需求背后的分级洞察。

但也需要指出这个理论的逻辑边界,将购买目的绝对化了,把消费者当成了必需完成任务的工具,而不是活生生的人。

过度追究“待办任务”,可能会扭曲了现实。

就像消费者购买钻头确实是为了打洞,但打洞本只是中间步骤,可能为了挂画,而挂画是为了装饰家居,装饰家居是为了身心愉悦等等。按照这个逻辑,所有的产品都可以无限追溯,最终任务可能变得过于抽象,反而偏离了本质。

我与徐照武老师讨论“JTBD”理论的实际运用,他的观点是:“帮助用户完成任务或解决问题本身就是产品。作者只是置换概念而已,也可以称之为理论创新吧。”

很巧,我亦有同样的感觉。

因为“待办任务”如同仅用一个标尺丈量世界:它能推导功能性需求,却不能解读品牌符号的意义、不能预测消费冲动的变量。

而营销的终局,恰恰是对品牌符号的向往、代言人的情感投射、对环境、色彩、造型、味道、品质、工艺、风格、价格……等等的主观偏好,决定了消费者购买什么。

现代营销的囧境,就是每一个“待办任务”,都已经有无数的产品来提供解决方案。

比如我最近服务山东一家优秀的药企,在为企业工作时开展市调,无意中发现,在感冒药界,仅“风寒感冒颗粒”这一个OTC药品,就有非常多的厂家在生产。

有的药店整个三层货架,都摆着同样的“风寒感冒颗粒”,另外一款“感冒灵颗粒",也同样有很多个厂家的产品。

用户买药的核心任务只有一个,治病。各家药企围绕这同一个“JTBD”,如何杀出重围?是否应该为了建立品牌差异化,每个品牌挖空心思,给消费者一个产品专属的“待办任务”?——这跟定位的细分品类何其相似。

瓶装饮用水市场其实也是如此,市面上林林总总的产品数不胜数。不管是按高中低端划分、按饮用场景划分,这些产品背后的“待办任务”大体上还是一致的,无非是饮用、煲汤、泡茶。

白酒产品更为明显,作为当之无愧的社交产品,被赋予各种人情问题的“待办任务”,从现象看来非常吻合JTBD理论。

但不要忘记,白酒产品有一个极为重要的前提,那就是有数量众多的饮酒人群,他们是真的爱喝酒。

——如果没有喜爱喝酒这个天然的用户需求,白酒的“社交任务”也不复存在。

中国是白酒消费大国,拥有众多白酒品牌,具体数量难以精确统计,但根据2022年的数据,中国的白酒品牌数量超过3000个。试想这三千多个白酒品牌,都要在宴请、自饮、朋聚等主要场景中竞争,就算每个企业都把消费者的“待办任务”摸得一清二楚,就真的能够让消费者买单吗?

最终还是品牌、香型、价格左右消费者的决策,决定企业的市场占有率。

任务是人们在社会活动中被后天赋予的现象,需求才是交易的本质。

在高端产品层面,营销往往不单是为了有明确“待办任务”的那群人去做的,而是为了在非目标用户群体中,达到高端产品的价值共识。

有人喝茅台,有人羡慕别人喝茅台;才构成茅台今时今日的地位。有人拥有爱马仕铂金包,有人羡慕(向往)铂金包;才有了顶极奢侈品。

也就是说,在营销中,完全没有“待办任务”的那一半人群,有多么重要。

如果说“JTBD”理论在产品的前期是非常优秀的洞察导入工具,那么到了营销后期的决胜环节,"JTBD”理论更像是创意的辅助工具,它深植于用户需求,理解用户深层需求的真情实感,而不是仅仅把用户看成任务的执行者。

根据马斯洛的需求理论, 消费者的功能性需求、社会性需求和情感性需求往往是同时存在的。

"JTBD”是静态分析工具,而人是动态的变量因素。

不同的人,在同一场景同一待办任务下,总是会呈现需求的不一致性。

同样是粉丝,有不同的“哥哥”;同一个秋天,喝的是不同的奶茶。

营销创意人,可以借助JTBD理论,理解消费者想通过产品达到什么目的,结合产品伴随的生活场景,创意出更具沟通力的广告,触达消费者的内心,影响用户群体决策,实现营销的最终效果。

总结:在高度同质化的竞争场景中(如婚宴之白酒、火锅之饮料),待办任务(JTBD)是产品入场券,但无法成为决胜关键。它定义了场景需求的“起点”,无法直接抵达消费决策的“终点”。

从产品的“JTBD”到消费的“最终决策”,中间的断层地带,才是营销人区别于理论工具,发挥个体价值的所在。