导语:当前,平台经济深陷流量内卷与补贴疲劳,大家都在绞尽脑汁突围,而美团的三八节营销案例「3.8亿次搜索切片」却带来了一些新的思考。

该案例并没有采取节日补贴战与标签化叙事的传统策略,而是通过数据驱动情感共鸣来强化本地生活服务品牌的价值。

本文将从策略设计、案例创新、风险边界三个维度对案例进行拆解,希望对平台型企业的商业化增长带来一些启示。

01

策略设计:从数据符号到情感账户

底层逻辑:需求翻译者的角色重构。在该案例当中,美团摒弃了行业常见的“满减促销”的价格战模式,转而将全年女性用户的搜索行为数据转化为“生活洞察”语言。例如,“鲜花配送延迟”被解码为“职场女性对仪式感的执着”,“宠物蛋糕定制”对应“新手妈妈的自我治愈时刻”。这种数据升维策略,既延续了平台“美好生活小帮手”的定位,又赋予消费行为更深层的意义——从交易记录到情感备忘录的跨越。

该策略和竞争对手相比,也具有更高的转化效率和影响力。抖音以“探店挑战赛”激发用户互动,虽单日播放量破5亿,但“观看-下单”转化率不足3%,暴露了内容与商业转化之间的断层。

而饿了么的主要策略是“满减+明星直播”拉动短期订单,但明星效应有其局限性,而补贴则会使用户产生依赖。因此用户复购率仅提升8%。未来如果补贴停滞,则活动热度会持续递减。

相比之下,美团的方式更容易引起和用户的共鸣。通过“搜索切片”构建了用户情感账户,将数据颗粒度(如LBS匹配城市专属关键词)与情感穿透力(如地铁广告中的场景化叙事)结合。因此,案例的商业效力持续性显然会更强一些。

02

案例创新:四重穿透法则的实践

场景化数据切片:从抽象到具象的转化。平台将3.8亿次搜索关键词与真实生活场景绑定,例如“推拿套餐周末可用”对应“职场女性的碎片化疗愈需求”,这种具象化表达与ubras通过内衣设计痛点引发共鸣的策略异曲同工,但美团的创新在于将分散需求整合为系统性情感图谱。

生态协同:B/C端双向赋能。从商家的角度来说,通过“云连锁”系统推动区域中小商户数字化改造,活动期间供应链金融渗透率提升至25%,与天猫“焕新周”中“商品上新+女性选择权”的生态联动形成对照。

对于用户而言,通过“我的搜索故事”社交裂变机制,将行为数据转化为可分享的情感货币,避免了抖音纯内容传播的转化乏力。

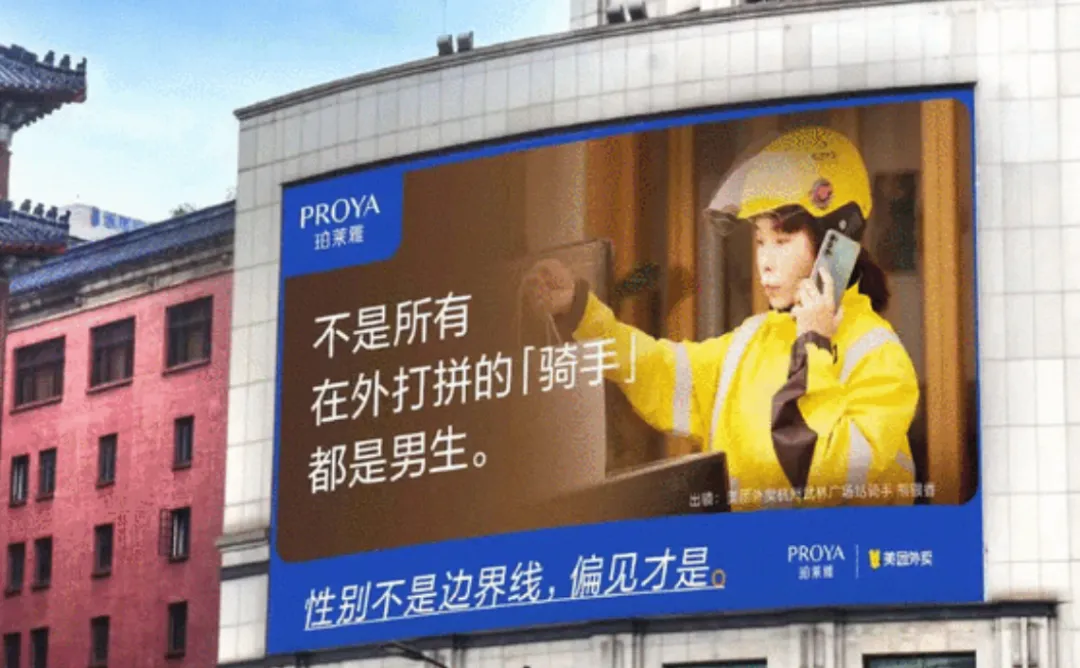

反套路传播:去标签化的真实叙事。与珀莱雅“性别不是边界线”的议题深化类似,美团拒绝使用“女王”“女神”等泛化标签,转而聚焦普通女性的细微需求(如“深夜加班收花”),这种“去滤镜”叙事更贴近当代女性对真实共鸣的期待。

03

风险边界:数据叙事的暗礁与平衡

虽然「3.8亿次搜索切片」案例的效果不容置疑,但其实也仍然有风险边界。

首先是算法茧房与创新滞后。过度依赖历史搜索数据(如“宠物蛋糕定制”高频词)可能导致潜在需求盲区,例如银发族线上问诊等长尾场景未被充分捕捉。相较之下,抖音已通过AR试妆等前瞻技术探索需求创造,这对美团的数据回溯模式构成挑战。

其次是情感营销的同质化危机。当阿里本地生活推出“100个生活微光瞬间”、伊利以“称谓重构”传递女性价值,用户对“治愈系营销”的审美疲劳逐渐显现。美团需警惕将“数据共情”变为新套路,避免重蹈早期“独立女性”口号失效的覆辙。

最后是生态协同的脆弱性。区域商户数字化能力参差导致服务供给不稳定(如定制化需求响应滞后),这与ubras通过产品研发保障用户体验的扎实策略形成反差。此外,微信“搜一搜”功能对本地搜索赛道的切入,正威胁美团的数据垄断优势。

04

结语:本地生活进入情感基建时代

美团此役的价值,在于为本地生活行业开辟了一条数据叙事驱动品牌升级的新路径——既非纯功能导向的“工具论”,也非脱离场景的“价值观营销”。

当算法能够翻译未被言说的生活真相,平台便完成了从流量入口到社会基础设施的进化。数据的价值不是储量,而是将字节转化为情感的能力。

美团案例对优化本地生活服务的价值评估体系颇有意义,但如何避免数据权力侵蚀用户隐私、如何持续激活细分场景的创新,仍是美团乃至整个行业必须面对的终极命题。